6年ふるさと学習

5年生 ふるさと学習

学校だより更新しました。

学校だより 10月15日号 クリックしてご覧ください。

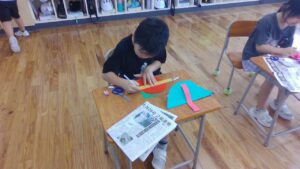

1年 ふるさと学習

10月8日(水)に、上市中央小学校、白萩西部小学校と一緒にふるさと学習に行ってきました。1日体育館での活動となりましたが、秋にたくさん触れることができたとても充実した1日となりました。まず、フォレストリーダーさんと一緒に「秋見つけビンゴ」を使いながら、音のなるものやトゲトゲしたもの、匂いのするものなどを探しました。また、お土産としてバードコールを作りました。初めてのこぎりを使って木を切ったり、マジックで色を塗ったりしてそれぞれお気に入りのバードコールを作ることができました。次に金田さんの畑の作物の紹介をしていただきました。とても大きいかぼちゃを見たり、栗の実の収穫体験をしたりしました。午後からは3校の交流活動を行いました。玉入れとじゃんけん列車をして、協力したり楽しそうに話したりする姿がみられました。子供たちにとってとても楽しい1日になったようでした。

3年 総合的な学習の時間「陽南小学校の昔たんけんたい!」

陽南小学校・柿沢保育所運動会

9月27日(土)に陽南小学校・柿沢保育所運動会を実施しました。

「太陽のように光輝け!~最後の運動会、みんなの思い出に残そう~」というスローガンのもと、大きな声を出したり、全力で走ったりと、太陽のように光輝く姿を見せてくれました。子供たちだけではなく、運動会に参加したすべての方々の思い出に残るとてもすてきな運動会となりました。

6年生は、総合的な学習の時間に、どうしたら最後の運動会がみんなの思い出に残るものになるかを考え、地域の方に呼びかけるためにチラシを配布したり、地域の方も参加することができる競技を考えたりしました。また、閉校を迎える陽南小学校に向けて、子供たち、来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様と全校エールを行い、陽南小学校へ感謝の気持ちを伝えました。参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。

3年ふるさと学習

学校だより更新しました

学校だより 9月16日号 クリックしてご覧ください。